カラダの機能全ての連動をコントロールしよう!

- Ume-tre MAN

- 2022年3月27日

- 読了時間: 6分

更新日:2022年6月8日

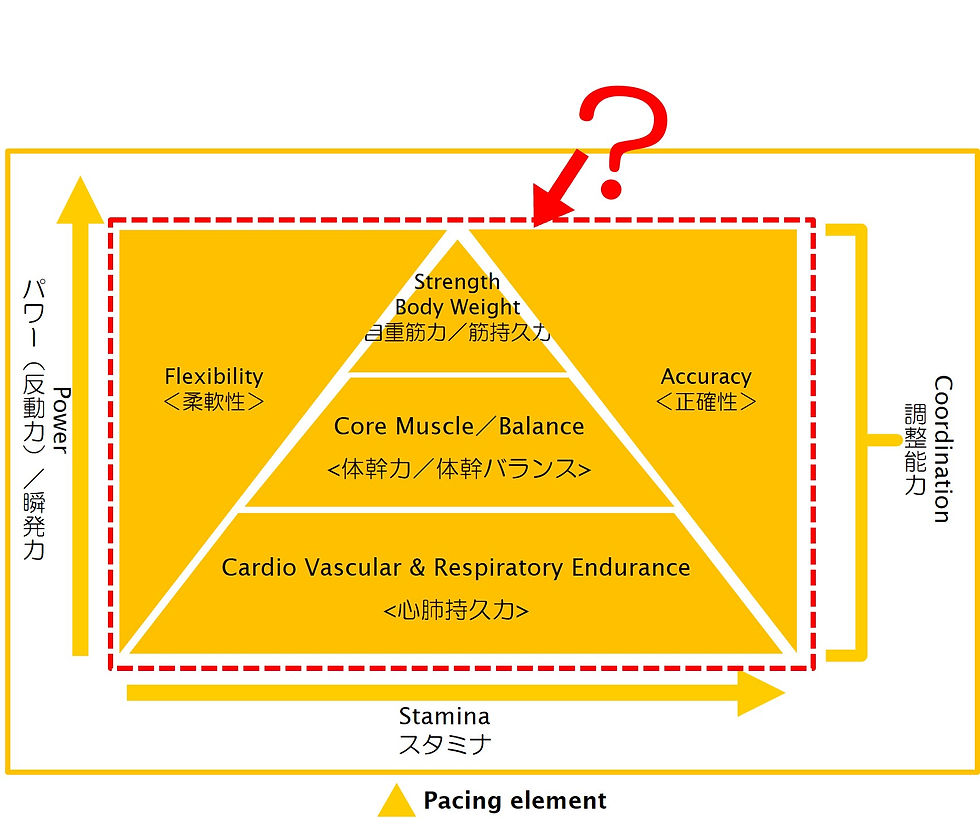

前回のBlog記事でUme-treBOX内の両翼の機能向上が揃いました。今回は右の「翼」から直結して、ハコ全体を整えるカラダの機能について話したいと思います。カラダの機能は、人それぞれ生まれ持った特性があったり、育ってきた環境の違いから誰しもがキレイに整った形を持っているとは限りません。何かしら違いがあるものです。マラソンが趣味の方は心肺持久力が優れている方が多いですが、上半身の筋力は弱かったりします。

筋トレが趣味の方は筋力はあるけれど、体幹トレ自体はさほど好きでもなく、柔軟性と心肺持久力は逆に苦手な方も多いと思います。つまり、それぞれ得意不得意が折り重なっているような状態なのです。「それが、だからどーなんだ?( ̄へ ̄?)」という声も聞こえてきそうですが、この点に着目してトレーニングに取り組むかどうか?で機能向上のスピードや効率が全然違ってきます。ではどうやってこの「調整能力」を高めるのでしょうか?

Ume-tre Method:F7-5th. Formation Elementの機能向上と基礎体力チェック

以前にファンクショナルトレーニングはルーティンは大敵で毎回違う構成メニューの運動を行った方が良い、という話をしました。これは成長という観点で見てもそうですが、不測の事態に直面した時に、自分の持てる能力を総動員して変化・順応しながらも状況を克服することが機能的なカラダを作ることに繋がるからです。仕事でも家事や育児での日常生活でも同じことが言えます。急に新しいプロジェクトに関わることになった、( ̄▽ ̄;)トラブルが起きて対処しなくてはならなくなった、( ̄_ ̄;)子供が熱を出して病院に連れていかないと( ̄- ̄;)・・・などなど。他にも毎日色んなことであふれています。こういう状況を乗り越えていくためには、いつもと違ったことをする、軌道修正と調整能力が必要になります。この機能をトレーニングを通じて鍛えていくことが出来ます。

前回「正確性」の話しの際、『汎用性が高いように記録することが大事』な点について触れています。Ume-treの「調整能力」ではこの記録した数値を自在に活用することに尽きます。

①運動前に、以前にムーブメントを行った数値から自分の体力を『計算する』能力

②運動中に、体力状況を分析しながら使える能力に集中して『再統合』する能力

ファンクショナル・トレーニングの運動中の状況は刻一刻と変化します。得意分野だった機能が他をカバーリングしている時点であと少しでガス欠を起こしそうだ、とか、不得意要素が突然現れて、出来る機能で対処するにはどうしたら?というのを運動中に常に考えるようにします。この作業を普段の運動中に行っていると、日常生活での考えるスピードが変化してきます。カラダを動かしながらアタマで次の動きや対処の修正や計算を行っていくので、脳の回転スピードが格段に上がって生活上で対処できることが多くなってきます。また、少しキツ目の運動をした方が長生きするという説もあります。

実際、2年前に※①週に150分以上の激しい運動を行う人は、心臓や血管に慢性疾患を患う可能性や早期死亡率が低くなるという結論の論文が発表されたり、※②HIITが脳機能向上に貢献する、という論文も発表されています。 ※参考文献①:2020年11月『米国医師会雑誌』に掲載された研究より

期間:97年~2003年迄、被験者:全米40万人以上の成人男女(平均年齢42.4歳、男女比ほぼ同数)から集められたアンケートのデータ解析

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2772939 ※参考文献②:2020年空間記憶能力や注意能力を改善する―バル=イラン大学の研究より

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33093827/

筋トレで行うムーブメントは単関節運動、且つ、単一方向のトレーニングが多くを占めています。ボディメイクという面から言えばこの運動に問題はないですが、脳機能を高めるためには、出来るだけ多くの関節を使い、多方面に動くトレーニングを行う方がアタマの働きが良くなることは間違いなさそうです。実際のところ、可動域が広い運動はそれだけカラダの神経細胞の導入が必要になるので、その分脳を働かせているというワケです。

いつまでも若々しくいるためにも、40歳過ぎたらファンクショナル・トレーニングを選ぶことは理にかなっていることなのです。

①運動を『記録する』(出来る限り多方面で使えるように)

②記録した数値を元に運動状況を『計算する』(調整と軌道修正で改善していく)

軌道修正のスピードが速まると他のカラダの機能の全てを連動させることが出来る! 連動♫ヽ(^▽^)人(^▽^)人(^▽^)人(^▽^)ノ連動♫

今回は運動メニューを行っている中で、もう一つ別な影響を受ける運動を行う、というタスクが付いた基礎体力チェックを用意しました。

興味がある方はやってみてください。別な意味でアタマを使うトレーニングにもなると思います。

カラダの機能を連動させて乗り切る!

《5th Formation Element Check-[ Time Bomb ] 》

With the running clock is 2min.30sec. ×3R(Total: 7min.30sec.) (タイマーを2分30秒にセットしたものと30秒にセットしたものを2つ使います。1つしかない場合は、2分30秒セットのもので行い、30秒経過する大体のタイミングのたびに、ダウンアップという動きを3回行ってください。)

S1. 21 D.B ( P.B ) Dead Lifts S2. 15 D.B ( P.B ) Swings S3. 9 OH D.B( P.B ) Lunge

※With the running clock every 30Sec. 3Down Ups

◎考え方:3種類の異なるムーブメントをなるべく早く行っていく段階で、イレギュラー要素が横入りしてきます。この横入りムーブメントに動揺することなく体力を維持しながらこなしきることで、調整能力が高まります。

<やり方>:トレーニング時間はトータルで7分30秒

※S1~S3の動きを1ラウンド(2分30秒)内に規定数の回数行います。2分30秒計が回って運動を始めている間にもう一つの30秒にセットしたタイマーを同時に動かします。30秒経ってアラームが鳴ったら、今やっている運動を途中で止めて、その場でダウンアップを3回することを優先します。終わったら、また30秒計をスタートさせつつ、先ほどまでの運動を再開します。2分30秒以内に終わったら、残りの時間は休憩です。

S1. 自宅でデッドリフトを行う場合は、ダンベル、もしくは、ペットボトルを2つ用意してください。片方ずつに持って床面に触れてから戻すデッドリフトを行います。ペットボトルの場合はキャップ側が触れたら元に戻す形です。1リットル二つでも構いません。

S2. ダンベル、もしくは、ペットボトルを片方ずつ手に持ち、立ったままの状態で前方に振り子のように振ります。このとき胸の前位置の高さまで振って戻すのを繰り返します。

S3. ダンベル、もしくは、ペットボトルを片方ずつ手に持ち、斜め上の高さに持ち上げてキープします。その状態で左足を一歩前に出します。そのとき、右足の膝を床に付けます。これで1回。これを左右で繰り返します。

※動きの動画は追って上げていきますが、今は動画説明が出来ないのでよく分からないと思った方は、名称で検索するとスグに出てきます。 ※1Rごとに休憩時間がどのくらい(何秒)取れたか?を記録してください。 ※最初は忙しいメニューと思うかもしれませんが、頑張って克服してみてください。 次回は、ハコの能力全てを動員して加速する要素の解説とチェックメニューをご用意したいと思います。

それではお楽しみに。ヾ( ̄◇ ̄)ノ))BYE!!

コメント